Fantasmagories (ou l'art de faire parler des fantômes en public)

Les pas perdus, site de textes et d'articles de l'auteur, 2019

biographie de l'auteur.e

Il est l'auteur d'estampes éditées par l'URDLA. Depuis 2006, son travail est présenté par la galerie Isabelle Gounod à Paris.

« Peintres et sculpteurs puisent souvent dans la nature plus que la matière première et le modèle de leurs œuvres. Il leur arrive même d’annexer à celles-ci des éléments que la nature leur propose ou de constituer, avec ou sans retouches, leur butin en ouvrages originaux, qu’ils n’ont ensuite qu’à reconnaître au sens fort et juridique du terme. Au hasard d’une promenade, ils ramassent épaves séduisantes et débris inattendus. Il s’agit de trouvailles fortuites : d’aubaines ».

Roger Caillois

« Elle se sert d’une nouvelle image pour me faire comprendre comment elle vit : c’est comme le matin quand elle se baigne et que son cors s’éloigne tandis qu’elle fixe la surface de l’eau. « Je suis la pensé sur le bain dans la pièce sans glaces ». ».

André Breton

Dès le XIVème siècle, un appétit de savoirs récapitulatifs s’est manifesté en occident par la redécouverte de l’antiquité gréco-romaine d’abord, l’exploration et la conquête de territoires et peuples éloignés ensuite, lesquels participèrent à fonder cette nouvelle mythologie européenne que l’on appelle l’humanisme.

Initié par l’étude des textes anciens et des philosophes antiques, son objet se modifia pour contribuer à la définition d’une civilisation latine et à la pensée d’un monde à la mesure de l’homme fortement ethno centrée.

L’Homme de Vitruve, étalon d’une mathématique générale, entérina en quelque sorte le récit de la Genèse qui faisait de l’Homme le dominateur, le possesseur ou l’administrateur de la nature, cette dernière apparaissant parfois comme une corne d’abondance versant, prodigue et profuse, ses dons à ceux qui n’auraient qu’à se servir puisqu’ils en étaient en quelque sorte les destinataires naturels. C’est sous la forme moralement acceptable de « voyages de découverte » que fut mené ce que l’on nomme aujourd’hui la première colonisation, consistant dans les récits que les européens se faisaient à eux-mêmes en l’exploration de terres incultes et n’appartenant à personne qu’ils venaient alors sortir de leur état d’ensauvagement primitif, civiliser et exploiter dans le sens pragmatique du terme. Cet assujettissement, tel que décrit dans le texte biblique, qui passe par la domination physique et morale légitime tout autant que par le geste fondateur de nommer les animaux initie une approche séparative du monde à la base de la pensée cartésienne et des sciences modernes. L’homme s’y tient comme observateur extérieur, au côté de dieu, objectivant en les discriminant puis en les classant, tous les objets du monde, des êtres vivants, animaux et végétaux, aux phénomènes physiques, particules, matières, minéraux, paysages, forces et mouvements, des réalités les plus infimes, les plus proches, les plus élémentaires et les plus définies aux plus larges, lointaines, complexes ou vagues dument circonscrites, apurées et simplifiées. Après les herbiers tels que pratiqués au Moyen-Age, les récits d’exploration illustrés jouèrent au XVème siècle le rôle de galvaniseurs d’une tentation impérialiste des pays européens et de caution scientifique à une politique occidentale d’appropriation généralisée.

Bientôt, les cabinets d’amateurs dans ce qu’ils manifestent encore largement d’un émerveillement et d’une dynamique privée pour ne pas dire intime, personnelle et pulsionnelle d’accumulation essaiment au XVIIème et XVIIIème siècles de projets plus rationnels et scientifiques voués à l’élaboration d’un savoir positif. A l’amateur, au rêveur méditant sur la richesse des formes succède la figure du savant, du spécialiste, tout deux aux calculs. Aux étagères sur lesquelles se dressent des autels exotiques succèdent les descriptions et l’iconisation de représentations tabulaires, aux caractérisations qui marquent ce que l’on nomme parfois une « pensée des spécimens » sous-tendue par une normalisation qui dédaigne l’ambiguë quand elle ne le traite pas comme pathologie. Les voyageurs naturalistes du XIXeme siècle furent ainsi les pourvoyeurs d’objets exotiques et rares qui nourrissaient les collections privées comme celles naissantes des musées d’histoire naturelle. L’humaniste renaissant voué à embrasser les savoirs de son époque dans l’étude des textes à la croisée de l’astronomie, de la botanique, de l’anatomie, de la géographie, des mathématiques et des arts devient une sorte de modèle pour le corps des hommes de science faisant campagne. Et d’ailleurs. Domination économique et politique allaient alors de pair avec campagnes scientifiques, un échantillonnage du monde lointain se devant d’être conservé au cœur de chaque capitale européenne à la fois comme butin, prise de guerre et comme livre. Connaissance est puissance, savoir est pouvoir. L’autorité est une broche qui s’accroche au revers de celui qui sait écrire les choses, les mettre en ordre ou en perspective.

Dans cette dynamique, le XVIIIème et XIXème siècles engendrèrent des planches, tableaux, atlas et collections qui se voulaient autant de documents objectifs mettant en œuvre la connaissance moderne. Des thésaurus ou publications à vocation encyclopédiques ambitionnaient de serrer dans leurs pages, soumis à l’appréhension rationnelle tous les objets du monde, voir « tout l’univers ». Ils réalisèrent dans le même mouvement et sans y prendre garde, sous couvert de rationalité scientifique et d’objectivation mécanique de véritables fantasmagories poétiques susceptibles d’enchanter l’euristique surréaliste qui se formula au début du XXème siècle à la suite des flâneries romantiques.

Les catalogues virent associés en vis à vis les objets les plus divers, abstraits, soumis à légende, réalisés comme figures, initiant des phrases qui n’avaient de réalité qu’imaginaire dans le récit d’une époque et d’un milieu. Ainsi des précis de physiognomonie de Le Brun et Lavater comme de la linguistique de Brisset. Des images ou des pages, conçues comme pédagogiques, instructives, didactiques procédaient de collages hardis, agencements à vocations synthétique tels ceux que fit graver en 1685 Johann Zahn pour son précis d’optique (Oculus Artificialis Teledioptricus Sive Telescopium) qui, à posteriori, ne sont pas sans une certaine proximité avec l’érotique cubiste de Picasso quand le corps de l’amante se reconfigure sous l’œil ou sous la main en une sorte de cartographie sensuelle élective et sélective. A la connaissance tacite et toute physique de l’artisan laquelle logeait obscurément dans son corps, dans ses gestes répondait alors celle visuelle et théorique de gravures numérotées où les silhouettes des objets, des outils s’alignaient ou s’agençaient économiquement dans la page, inertes et dématérialisées, convoqués comme dans des photographies judiciaires.

Ainsi de ces tableaux comparatifs dans les atlas du XIXème siècle, tel les planches pédagogiques déroulées aux tableaux des salles de classe, dans lesquels les grands fleuves d’un pays ou du monde s’écoulent parallèlement par ordre croissant ou décroissant, déversant en une même mer, le long d’une même improbable côte, les plus grands monts s’échelonnant en cascade en un massif hypertrophié, aberrent, qui évacue les distances géographiques réelles pour construire une sorte d’utopie, une liste visuelle, un résumé à grands pas. La volonté scientifique on le voit n’évacue pas les potentiels romanesques et imaginaires du réel auquel, sous certains aspects elle répond même, dont elle se nourri plus ou moins ingénument. La grande galerie de l’évolution déploie une cavalcade fantastique semblable à ces chevauchées pariétales qui couvrent les plafonds de Lascaux et font sous les torches comme des rêves fiévreux.

Et sous la recherche constante d’exhaustivité du recensement, derrière la foi positiviste de l’entreprise hurlent silencieusement les lacunes, grincent les articulations, le montage et les partis pris, sourient les figures. Comme l’œil parcoure la surface du visible en sautant de relief en relief à la manière de ces tableaux en fils tendus sur des clous, les planches du XIXème siècle et même du XXème siècle sautent d’objets en objets ou d’événements en événements, de détails en détails, négligeant généralement le milieu, l’intervalle ou le contexte parfois esquissés ou reconstitués de manière artificielle, au mieux archétypale sinon tout à fait fantaisiste. Elles procèdent par la découpe de figures ou d’objets par-dessus un fond littéralement abstrait ou neutralisé : posées sur le rien, portées par le vide. L’a priori documentaire qui les installe ainsi dans la page comme des idées dans le ciel dégagé de la pensée claire ignore les mécanismes inconscients à l’œuvre à l’échelle tant individuelle que collective, les spécificités culturelles, les tournures que la pensée imprime au regard et donc aux images. Il ignore l’artefact qu’il génère et entretient. Ainsi certaines planches chronophotographiques d’Edward Muybridge font parfois l’effet d’un rêve érotique ou absurde, quand, mécanique plaqué sur du vivant, elles n’illustrent pas ingénument la définition du grotesque ou du rire qu’en fit Bergson.

A l’inverse de ce vaste projet positiviste, les flâneurs de la fin du XIXème et du début du XXème siècle usèrent des indices prélevés à la continuité non comme pièces à conviction ni pièces à charge ou preuves, mais comme activateurs de récits, pentes, détournements, moteur de ce « fantastique social » qu’appelait Mc Orlan et dont la ville, la dérive urbaine étaient en premier lieu les pourvoyeurs. Les associations, les fantaisies du hasard, du rêve ou de la mémoire témoignaient de leur nécessité par leur capacité à ouvrir à des paysages composites comme ceux de Tanguy, de Masson, de Chirico ou de Dali dont les reliefs passaient l’un dans l’autre, s’indéterminant ou s’accolant en manière des mots-valises de Lewis Carroll et James Joyce. Des paysages chinois, des paysages métaphysiques, une physcho-géographie comme la sensibilité romantique soutenue par les travaux de Freud et la constellation que traçait dans les esprits le mot d’inconscient en esquissaient la formule.

Il y a chez Husserl une notion dite d’Abschattung toute proche de ce que Braque et Picasso mettaient en œuvre au début du XXème siècle qui pointe comme l’objet n’est jamais perçu d’un seul point de vue mais selon une conjugaison d’esquisses, ou ce que la physique quantique appellerait un nuage. Ainsi, le brouillage cubiste résulte de la confrontation de ces esquisses et du cadre du tableau. Mais la chose ne se résume pas comme on le penserait rapidement à la réalité visuelle et à l’immédiat, elle incorpore la sensation physique et la mémoire, le mouvement et le temps. Elle se dynamise ou se « phénoménalise ». Et c’est un jeu de frictions/fictions qui s’élabore comme la lanterne magique fait glisser ses images, ses récits sur les murs de la chambre du jeune Marcel Proust, tantôt brouillées, tantôt soutenues par les reliefs, les matières des rideaux ou d’un bouton de porte. Une synesthésie dans laquelle le dessin d’une échelle fait résonner les cordes de la harpe éolienne des romantiques tout autant qu’une photographie d’Abbott et, par l’intermédiaire d’un texte de Jean-Christophe Bailly, la chambre obscure de l’histoire et ce qu’elle photographia à Hiroshima, en 1945. Echos et ricochets, feuilles de calque.

Il s’agit moins alors pour les artistes de saisir et comme naturaliser le réel que d’être les relais, les pourvoyeurs de récits, de mondes possibles, d’images, de pensées, si ces dernières ne sont jamais, comme l’avance Giordano Bruno, qu’une manière de « réfléchir avec des images ».

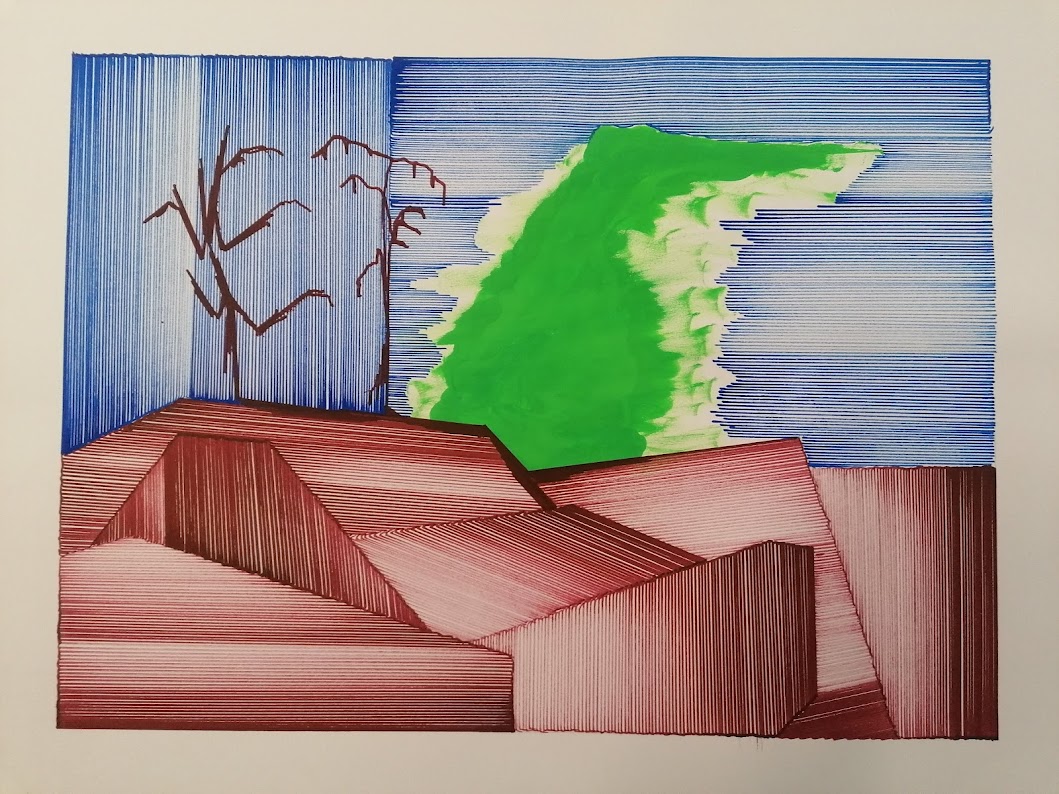

Ainsi, les dessins de Frédéric Khodja se déploient comme des rêves, hantés par des images, des sensations, des mises en abîmes. Semblables à ces dérives surréalistes lors desquelles le hasard se pliait sur la nécessité, fabriquant ses totems, ses emblèmes à la recherche de « beautés convulsives » comme Rimbaud, en visionnaire appelait à « un lent et raisonné dérèglement de tous les sens ». La biographie y retrouve mot à mot son langage par l’écriture du vivant. Les moments, les espaces s’assemblent et se mêlent comme va la pensée dans un infini jeu d’appels et de déponds, mettant en scène des récits immobiles elliptiques et énigmatiques en lesquels chaque chose fait signe. Lignes, échelles, structures miroitant dans les rêves de leurs ombres, pans de murs et angles accrochent l’œil et l’attention à la manière du ponctum photographique que théorisa Roland Barthes, sans se laisser traduire, excitant l’imagination comme des banderilleros, des picadors dans une corrida. Elles agissent encore comme des jalons sur une étendue indistincte qui plie le fermé sur l’ouvert, comme ces lignes de pliure qui marquent sur le papier le basculement des plans, leur possible retournement et qui l’architecturent.

On a rêvé souvent sur les lagunes laiteuses de pierres à images ou pierres de lettrés. Dans l’indéterminé et l’évocatoire, dans le montage et ce que la persistance rétinienne transporte page sur page dans les livres et les revues que l’on feuillette négligemment, ou, comme le Nietzsche méditant sur les grecs pendant la guerre de 1870 l’avoue pour lui-même, « très soucieux et très insouciant ». Hugo dans l’encre brune comme Leonard de Vinci conseillait de le faire aux tâches de murs, aux nuages y silhouetta des forteresses gothiques, des tempêtes et des grotesques – une dentelle estampée y évoque encore par association un des premiers montages photographiques de l’histoire jamais publié (the pencil of nature) : les images ont une nature portefeuille.

D’ailleurs, ces cadres ou passe-partout, bordures, coins tronqués comme autant de réminiscences de la fenêtre, des bow-windows aux goussets où l’on loge des silhouettes semblables à celle que la fille Dibutade traça au charbon sur le mur autour de l’ombre de l’amant destiné à la guerre qui marquent l’élection, la césure, l’enclosure intime, le temple ou le tombeau. Toujours la même histoire de découpe, d’extraction, de mise en scène qui travaillait les cartouches, les vignettes, les illustrations. Les dessins de Frédéric Khodja donnent l’impression parfois d’être aperçus projetés aux murs d’une chambre à la manière d’un carreau de lumière découpé par les montants d’une fenêtre ou le souvenir d’une soirée diapositive. A la manière d’une image se retournant dans l’obscure rotonde de la rétine tout au fond de l’œil. D’une image spéculaire. Au fond de la lentille d’une machine à voir.

C’est bien en cela que consistaient les dispositifs scientifiques comparatifs pédagogiques : la science comme les arts ont vocation à montrer l’invisible. Et il est notable que la photographie dès son origine oscilla entre ces deux voies d’une côté technique et documentaire, vouée à l’archive, au témoignage, à l’observation et de l’autre expérimentant ses moyens propres, alchimique, pictorialiste, rêveuse. Peut-être qu’en somme toute image est mobilisée par ce double mouvement d’imagerie et d’imaginaire, d’objectivation et de fantasme. Qu’elle ne fait, à la façon rimbaldienne que « fixer des vertiges » ou, dans un retournement semblable à celui d’un salon aperçu au fond d’un lac, intranquilliser les objets du monde en les rendant au vertige. « Une chambre, écrit Georges Perec, est une réserve, un vide ». Elle est un lieu de possible, d’appel ou d’attente. Possiblement aussi un lieu d’échauffement, comme dans le moteur la « chambre de combustion ».