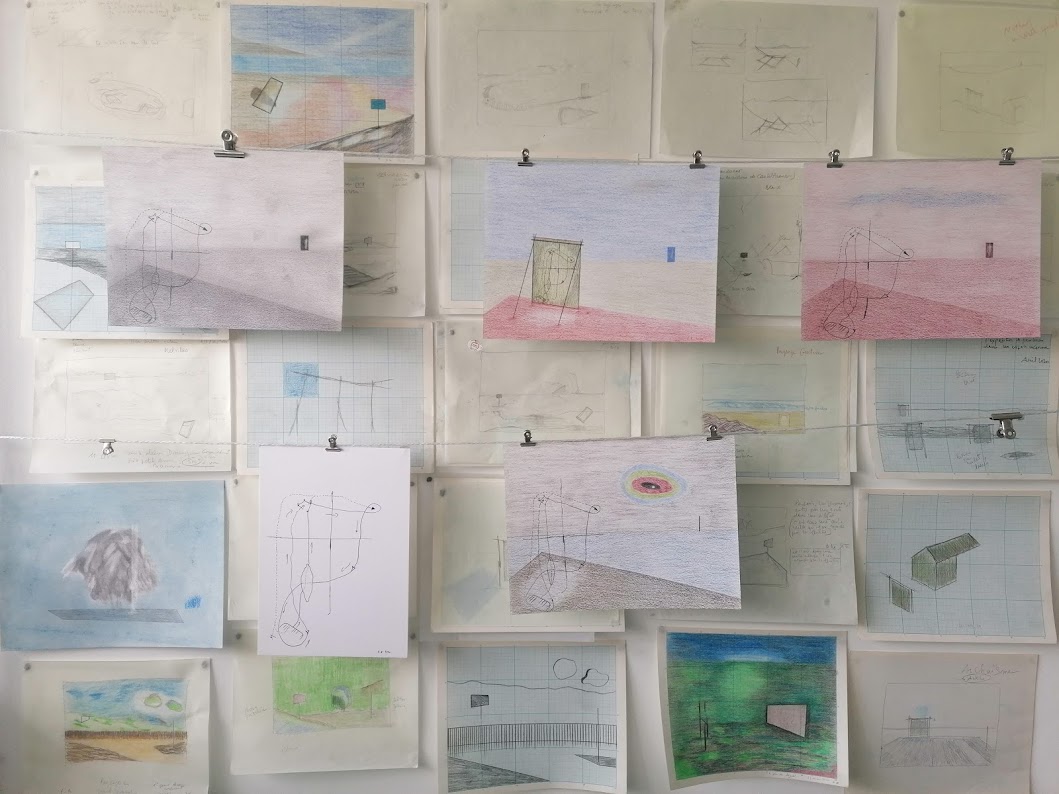

Une image

Les pas perdus, site de textes et d'articles de l'auteur, 2022

biographie de l'auteur.e

Il est l'auteur d'estampes éditées par l'URDLA. Depuis 2006, son travail est présenté par la galerie Isabelle Gounod à Paris.

« Peut-être conviendrait-il mieux de descendre au contraire dans le pli que chaque hirondelle passe et repasse dans l’air du soir et de considérer chacune d’elles dans sa singularité : pour les voir dès lors vivre non plus dans l’abstraction d’un espace générique mais dans ces coulures, ces jeux d’angles et ces chicanes formant les espaces particuliers de la ville, avec leurs cours, leurs rues, leurs places et leurs fils tendus d’un bord à l’autre — murs et fenêtres faisant toile de fond pour le ballet de lignes et d’éclats qui s’exécute et dans tous les sens. »

J-C Bailly, Hirondelles andalouses

« Ce mécanisme des ouvertures de parenthèses, et de parenthèses dans les parenthèses, a toujours eu grande part dans le développement de mes travaux, donnant lieu à de nouvelles séries que je n’avais pas prévues, donnant lieu aussi à des interruptions du fil conducteur parfois très prolongées. D’où mes retours en arrière, de temps en temps, pour reprendre ce fil au point où il était resté de nombreuses années plus tôt. »

Jean Dubuffet

C’est de son aveu une rencontre inopinée sur un trottoir. Et on sait comment une simple rencontre peut engager une vie.

D’ordinaire l’onde de choc se dissipe rapidement, vous vous ressaisissez. Le monde récupère ses contours. Et vous passez au travers. Mais il se fait des fois que la perturbation se soit insinuée et installée assez profondément pour provoquer dans l’âme une inclinaison. Vous pouvez reprendre votre vie de tous les jours. Vous êtes toujours le même, du moins au dehors. Vous allez chercher le pain, vous écoutez de manière plus ou moins distraite les actualités, vous réglez votre montre. Mais, pourrait-on dire, la pointe a touché.

Il y a désormais ce que vous ne pouvez ignorer d’avoir vu, ou perçu, quand bien même ce serait un trou ou un manque. Et à votre insu, quelque chose comme une arrière-pensée.

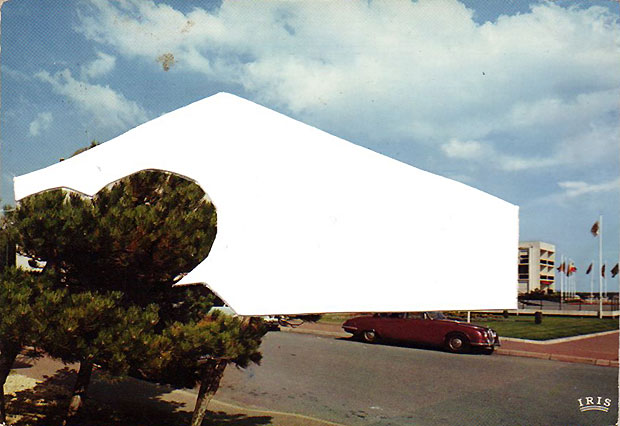

Cette image sur le trottoir, elle resurgira souvent ensuite, sous la forme d’un rectangle, d’un petit écran, d’une fenêtre ou d’une pièce de puzzle. Elle sera un enchâssement activant un jeu insoluble dans la mécanique des apparences ; la mettant en marche en quelque sorte.

Il sera en toute chose question de son espace, de ce qu’elle découpe, de ce qu’elle troue, de ce qui la borde ou la déborde, de son champ, de son hors champ, de l’espace dans lequel elle s’inscrit, de celui qu’elle architecture. Il sera question d’échos, de portefeuille accordéon, de daguerréotype, d’ex-voto. De son dos, de ses légendes possibles, des déformations, des mélanges que les défauts de la mémoire, l’imagination, les différents contextes, milieux, moment de sa remémoration susciteront, en faisant à la fois espace d’apparition, motif, machine et écran de projection. De l’image et de sa trace. D’une certaine équivoque. Puis de l’archipel des images, des bons voisinages, de leurs usages et de leur circulation. De leur monde, leurs mondes. Des façons qu’elles ont de resurgir dans le chemin, différentes, semblables. De notre histoire, liée à la leur, assujettie à leur présence continue ou discontinue.

Oui, au début il est une image qui manque. Et puis l’image de cette image manquante. Et à chaque chapitre de notre vie se font des albums, les officiels, ceux que l’on garde pour soi et ceux qui se font sans qu’on sache ni décide.

Ces images qui s’imposent pour des périodes, passant devant tout le reste, faisant office de monument ou d’emblème. Celles qui masquent. Celles qu’on cherche mais ne fait qu’entr’apercevoir, toujours. Celles qui fictionnent à partir de mélanges, de superpositions, de décalques. Celles qui feuillettent les regards qu’on dépose en se mouillant le doigt.

Il y a les traces, les empreintes, les vestiges, tout ce qui les déborde. Le lieu qu’elles forment ou indiquent, mal lisible peut-être et le travaille d’archéologue qu’elles réclament.

Quand bien même on ne saurait, la figure reconstruite à partir d’ossements mélangés, s’il elle ne serait qu’une chimère, une licorne plausible. Ainsi, Otto von Guericke au milieu du XVIIe siècle avait-il aboutit à partir du squelette d’un rhinocéros laineux à la silhouette bipède et massive d’un prototype cornu à l’élégance douteuse. Mais au fond, le passé n’est-ce pas toujours ce qu’on en rêve à partir de traces et de lacunes ?

« Classique, écrit Borges, est l’exemple d’un seuil qui subsista tant qu’un mendiant s’y rendit, et que l’on perdit de vue à la mort de celui-ci. Parfois des oiseaux, un cheval ont sauvé les ruines d’un amphithéâtre. »

Image : Frédéric Khodja, Petite géométrie de silence (27), 1996-97.