Les petites géométries de silence

Éclats de cartes postales , 1996-1997

Les petites géométries de silence ont été présentées en 1998 à Denis Roche à Paris et à Julien Gracq à Saint Florent-le-Vieil.

"Il sera en toute chose question de son espace, de ce qu’elle découpe, de ce qu’elle troue, de ce qui la borde ou la déborde, de son champ, de son hors champ, de l’espace dans lequel elle s’inscrit, de celui qu’elle architecture. Il sera question d’échos, de portefeuille accordéon, de daguerréotype, d’ex-voto. De son dos, de ses légendes possibles, des déformations, des mélanges que les défauts de la mémoire, l’imagination, les différents contextes, milieux, moment de sa remémoration susciteront, en faisant à la fois espace d’apparition, motif, machine et écran de projection. De l’image et de sa trace. D’une certaine équivoque. Puis de l’archipel des images, des bons voisinages, de leurs usages et de leur circulation. De leur monde, leurs mondes. Des façons qu’elles ont de resurgir dans le chemin, différentes, semblables. De notre histoire, liée à la leur, assujettie à leur présence continue ou discontinue."

Extrait du texte "Une image" de Jeremy Liron, 2022.

(Texte en intégralité dans la rubrique Textes d'auteurs)

"Il sera en toute chose question de son espace, de ce qu’elle découpe, de ce qu’elle troue, de ce qui la borde ou la déborde, de son champ, de son hors champ, de l’espace dans lequel elle s’inscrit, de celui qu’elle architecture. Il sera question d’échos, de portefeuille accordéon, de daguerréotype, d’ex-voto. De son dos, de ses légendes possibles, des déformations, des mélanges que les défauts de la mémoire, l’imagination, les différents contextes, milieux, moment de sa remémoration susciteront, en faisant à la fois espace d’apparition, motif, machine et écran de projection. De l’image et de sa trace. D’une certaine équivoque. Puis de l’archipel des images, des bons voisinages, de leurs usages et de leur circulation. De leur monde, leurs mondes. Des façons qu’elles ont de resurgir dans le chemin, différentes, semblables. De notre histoire, liée à la leur, assujettie à leur présence continue ou discontinue."

Extrait du texte "Une image" de Jeremy Liron, 2022.

(Texte en intégralité dans la rubrique Textes d'auteurs)

texte de présentation

Pour les géométries de silence

Marie-Laure Hurault

Nice, 2004

Me voici de retour sur la dalle chargée d’une petite valise noire. Je surplombe la ville endormie. Derrière moi un vaste territoire frémit.

Lorsque je suis venue ici pour la première fois, j’ai trouvé ce lieu un peu par hasard, je me suis hissée sur la dalle pour contempler la ville. Les yeux appuyés sur le haut des toits, je les fixais, ils m’apparurent vieillis et lointains comme s’il me fallait les quitter. Partir, il était encore trop tôt. Si j’avais jeté un œil derrière moi, j’aurais soulevé d’épais rideaux de joncs, franchi quelques roseaux, passé le ruisseau mais je ne serais pas allée plus loin. Je suis redescendue, me laissant glisser vers la ville avec la pensée que je reviendrais sur la dalle et qu’un jour je m’en irais de l’autre côté.

Me manquait la valise.

Tôt ce matin, je passe par une ruelle à proximité du théâtre. Je bute sur un masque, je le ramasse et m’en couvre les yeux. Je recule, le coin est obscur. D’un tas de feuilles surgit une longue-vue. Je la dépoussière, je la déplie. Je remue les feuilles. Sur un socle repose une petite valise noire entourée d’une corde usée. D’un coup sec je brise la corde, je m’empare de la valise, je l’ouvre et j’y dépose soigneusement le masque ainsi que la lunette.

Cette valise qui ne contiendra rien de plus meublera ma vue.

Il est temps de quitter la ville.

La valise déposée sur la dalle, me voilà prête, je l’abandonne, entrouverte, tel un corps entre deux mondes, comme un fantôme devant la ville.

Le fantôme me prêtera-t-il ses yeux ?

Les yeux rivés à la boîte noire, confiante, je gonfle mes poumons, le souffle bloqué, je me retourne et je saute.

J’ai quitté la dalle et laisse en contrebas derrière moi un damier irrégulier. Tandis que la ville s’efface, trois tours se hissent jusqu’au ciel.

Je plisse les yeux.

De cette ville qui compte maintenant au nombre des disparues ne restent que quelques lumières qui clignotent, faisceaux d’un phare qui conduit les bateaux quand ils s’éloignent dans la nuit.

J’ai quitté la dalle.

Un vent chaud se lève, déplaçant une fine poussière qui me pousse vers l’avant, l’air s’engouffre dans mon dos sous ma chemise bouffante. Des points de lumière se déposent par touches sur le sol que je foule. La paume de ma main droite se resserre comme si elle avait encore à tenir une poignée, elle n’attrape qu’un souffle d’air. Mes doigts sont si légers.

J’accélère le pas, il reste au ralenti, freiné dans son élan.

Le chemin manque de repères. Sur la terre ferme, mes pieds légèrement chaussés ne trouvent pas d’appui. Les repousse une fine chape qui remue et qui se creuse en de larges trouées.

Qu’ai-je laissé face à la ville ?

Le ruisseau est loin derrière moi. Il n’y a plus de roseaux. Le sol ne retient pas mon pas.

Passant devant trois façades aux volets clos, j’ai comme des trous à la place des yeux. Une porte s’ouvre, une toile de fond se lève. A peine ai-je le temps, en penchant légèrement la tête, d’apercevoir sur la gauche la rampe d’un escalier, la toile se déchire entraînant dans sa coupe un jardin qui s’offrait à l’arrière. A l’étage, un plancher craque.

Sans que je les situe, j’entends les voix bien timbrées de trois jeunes femmes vêtues de blanc. On dirait qu’elles chantent.

Je les écoute, tout devient clair : j’irai sur l’escalier et je retrouverai les enfants.

Mes yeux ne se détachent plus des trois façades où coule une pluie de lapilli. Des feuilles en tombant tapissent l’allée, elles reçoivent des gouttes rouges puis se teintent de bleu et de quelques taches de jaune. Chevillés à cette terre friable et sonore, mes pieds se joignent juste l’un devant l’autre. J’entends la pointe d’une rafale de vent.

La toile continue à se fendre. Elle emporte un buisson. Les femmes chantent plus fort. Je revois les enfants, ils sont assis, figés, le regard jeté au-devant, ils guettent l’arrivée de celui qui osera s’approcher.

Marie-Laure Hurault

Nice, 2004

Me voici de retour sur la dalle chargée d’une petite valise noire. Je surplombe la ville endormie. Derrière moi un vaste territoire frémit.

Lorsque je suis venue ici pour la première fois, j’ai trouvé ce lieu un peu par hasard, je me suis hissée sur la dalle pour contempler la ville. Les yeux appuyés sur le haut des toits, je les fixais, ils m’apparurent vieillis et lointains comme s’il me fallait les quitter. Partir, il était encore trop tôt. Si j’avais jeté un œil derrière moi, j’aurais soulevé d’épais rideaux de joncs, franchi quelques roseaux, passé le ruisseau mais je ne serais pas allée plus loin. Je suis redescendue, me laissant glisser vers la ville avec la pensée que je reviendrais sur la dalle et qu’un jour je m’en irais de l’autre côté.

Me manquait la valise.

Tôt ce matin, je passe par une ruelle à proximité du théâtre. Je bute sur un masque, je le ramasse et m’en couvre les yeux. Je recule, le coin est obscur. D’un tas de feuilles surgit une longue-vue. Je la dépoussière, je la déplie. Je remue les feuilles. Sur un socle repose une petite valise noire entourée d’une corde usée. D’un coup sec je brise la corde, je m’empare de la valise, je l’ouvre et j’y dépose soigneusement le masque ainsi que la lunette.

Cette valise qui ne contiendra rien de plus meublera ma vue.

Il est temps de quitter la ville.

La valise déposée sur la dalle, me voilà prête, je l’abandonne, entrouverte, tel un corps entre deux mondes, comme un fantôme devant la ville.

Le fantôme me prêtera-t-il ses yeux ?

Les yeux rivés à la boîte noire, confiante, je gonfle mes poumons, le souffle bloqué, je me retourne et je saute.

J’ai quitté la dalle et laisse en contrebas derrière moi un damier irrégulier. Tandis que la ville s’efface, trois tours se hissent jusqu’au ciel.

Je plisse les yeux.

De cette ville qui compte maintenant au nombre des disparues ne restent que quelques lumières qui clignotent, faisceaux d’un phare qui conduit les bateaux quand ils s’éloignent dans la nuit.

J’ai quitté la dalle.

Un vent chaud se lève, déplaçant une fine poussière qui me pousse vers l’avant, l’air s’engouffre dans mon dos sous ma chemise bouffante. Des points de lumière se déposent par touches sur le sol que je foule. La paume de ma main droite se resserre comme si elle avait encore à tenir une poignée, elle n’attrape qu’un souffle d’air. Mes doigts sont si légers.

J’accélère le pas, il reste au ralenti, freiné dans son élan.

Le chemin manque de repères. Sur la terre ferme, mes pieds légèrement chaussés ne trouvent pas d’appui. Les repousse une fine chape qui remue et qui se creuse en de larges trouées.

Qu’ai-je laissé face à la ville ?

Le ruisseau est loin derrière moi. Il n’y a plus de roseaux. Le sol ne retient pas mon pas.

Passant devant trois façades aux volets clos, j’ai comme des trous à la place des yeux. Une porte s’ouvre, une toile de fond se lève. A peine ai-je le temps, en penchant légèrement la tête, d’apercevoir sur la gauche la rampe d’un escalier, la toile se déchire entraînant dans sa coupe un jardin qui s’offrait à l’arrière. A l’étage, un plancher craque.

Sans que je les situe, j’entends les voix bien timbrées de trois jeunes femmes vêtues de blanc. On dirait qu’elles chantent.

Je les écoute, tout devient clair : j’irai sur l’escalier et je retrouverai les enfants.

Mes yeux ne se détachent plus des trois façades où coule une pluie de lapilli. Des feuilles en tombant tapissent l’allée, elles reçoivent des gouttes rouges puis se teintent de bleu et de quelques taches de jaune. Chevillés à cette terre friable et sonore, mes pieds se joignent juste l’un devant l’autre. J’entends la pointe d’une rafale de vent.

La toile continue à se fendre. Elle emporte un buisson. Les femmes chantent plus fort. Je revois les enfants, ils sont assis, figés, le regard jeté au-devant, ils guettent l’arrivée de celui qui osera s’approcher.

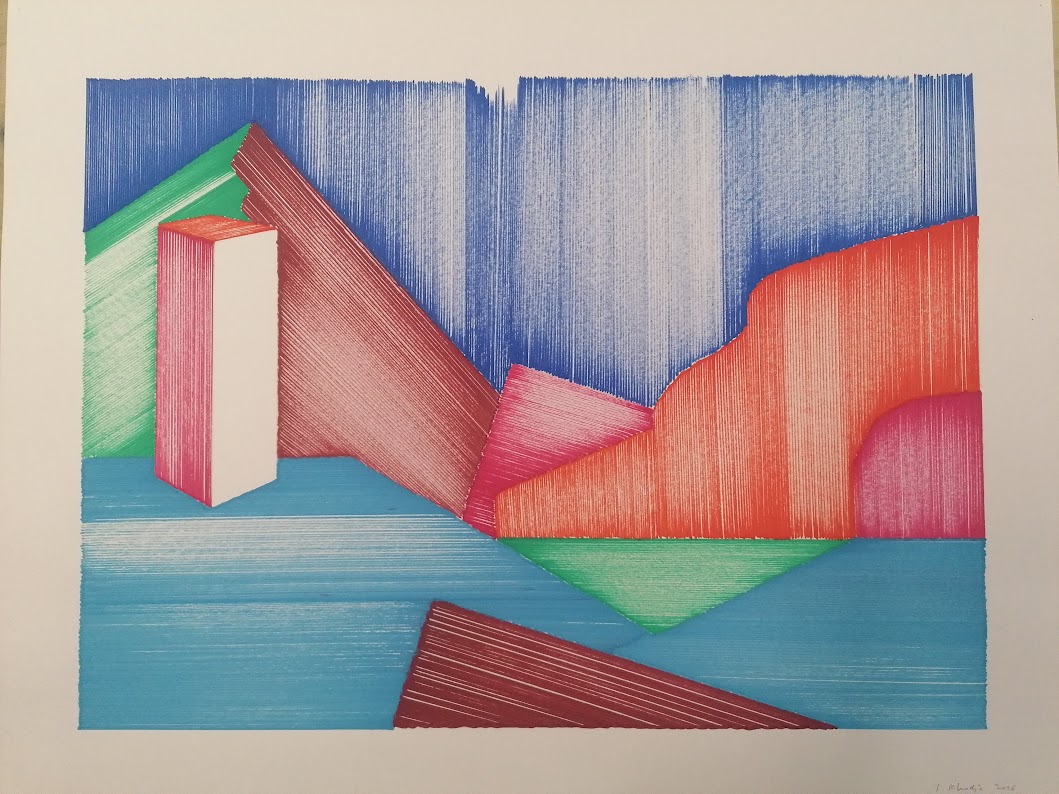

Petite géométrie de silence n°1

Petite géométrie de silence n°2

Planche complète des Petites géométries de silence

Petite géométrie de silence n°3

Petite géométrie de silence n°4

Petite géométrie de silence n°5

Petite géométrie de silence n°6

Petite géométrie de silence n°8

Petite géométrie de silence n°9

Petite géométrie de silence n°10

Petite géométrie de silence n°11

Petite géométrie de silence n°12

Petite géométrie de silence n°13

Petite géométrie de silence n°14

Petite géométrie de silence n°15

Petite géométrie de silence n°16

Petite géométrie de silence n°17

Petite géométrie de silence n°18

Petite géométrie de silence n°19

Petite géométrie de silence n°20

Petite géométrie de silence n° 21

Petite géométrie de silence n°22

Petite géométrie de silence n°23

Petite géométrie de silence n°24

Petite géométrie de silence n°25

Petite géométrie de silence n°26

Petite géométrie de silence n°27

Petite géométrie de silence n°28

Petite géométrie de silence n°29

Petite géométrie de silence n°30

Petite géométrie de silence n°31

Petite géométrie de silence n°32

Petite géométrie de silence n°33

Petite géométrie de silence n°34

Petite géométrie de silence n°35

Petite géométrie de silence n°36

Petite géométrie de silence n°38